町山智浩さんが2025年11月18日放送のTBSラジオ『こねくと』の中で映画『みんな、おしゃべり!』について話していました。

※この記事は町山智浩さんの許可を得た上で、町山さんの発言のみを抜粋して構成、記事化しております。

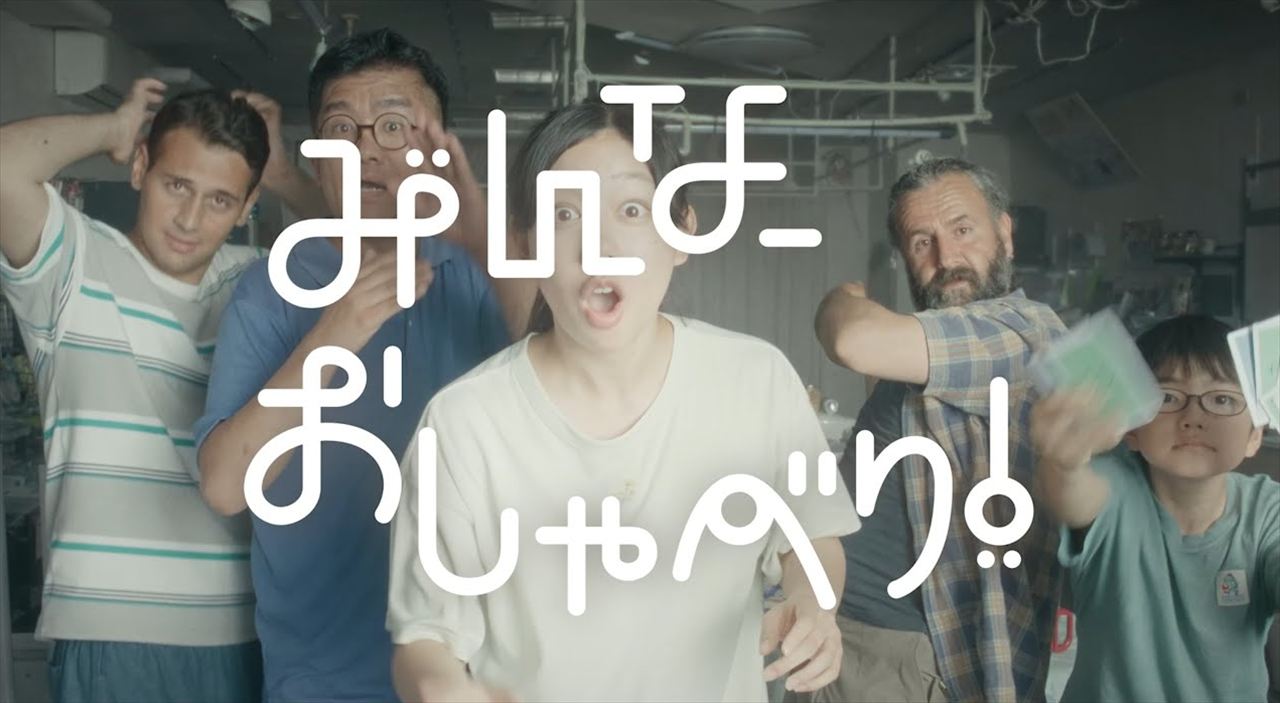

(町山智浩)今日、紹介する映画も当事者の人たちが出てくる映画で。来週29日土曜日から公開される『みんな、おしゃべり!』という映画を紹介します。これ、『みんな、おしゃべり!』というのは日本映画なんですけれども。下町コメディですね。僕が子供の頃はこういうの、山ほどあったんですけど。『駅前』シリーズとかね、そういう映画なんですけども。要するに近所の駅前の商店街で二つのグループが争うという話なんですが。この二つのグループ、ひとつはろうの人です。「ろう」というのは耳が聞こえない人たちですね。ろう者の人たちのグループと、もうひとつがクルド人のグループです。それが喧嘩になるというコメディです。駅前コメディです。下町人情駅前コメディですが、その二つのグループの話なんですね。

で、これが面白かったんですよ。これ、そのろうの人もクルドの人も当事者です。舞台は電気屋さんなんですけども。電気屋の店長がですね、耳が聞こえないおじさんなんですね。で、その娘は聞こえるんですよ。夏海ちゃんという浪人生なんですけども。これはいわゆる彼女はコーダと言われる人ですね。『Coda コーダ あいのうた』っていう映画がありましたけど。アカデミー賞を取った作品ですね。これは「Children of Deaf Adults」というものの略です。お父さんやお母さんが耳が聞こえない人なので、子供は聞こえるんだけれども手話を覚えていく。それで育った人をコーダというんですが。主人公はこのコーダの女の子なんですよ。

これ、監督自身がそうなんですね。河合健さんっていう1989年生まれの監督で、これが長編デビュー作になるのかな? まあ、そういう感じなんですけど。彼自身がお父さん、お母さんの聞こえない中で手話を覚えて育ったんで、当事者としてそれを主人公にしてるんですね。で、ちょっとした行き違いからそのクルド人のレストランを経営してるグループと電気屋の店長の仲間のろう者の中年のおっさんたちとが喧嘩になっていくんですよ。で、そうすると要するに喧嘩するにも通訳が必要ですよね? で、その夏海ちゃんが通訳をやるんですけど、相手が日本語がわからないんですよ。

で、しょうがないからクルド人の方にも日本で育った息子さんがいて。彼は日本語をしゃべれるんで通訳をして。その通訳を介した喧嘩になるんですよ。で、また通訳するとなんていうか、言葉のニュアンスとかでかえって行き違いになって、どんどん喧嘩がこじれていくというコメディなんですけども。これは本当に今こそ、日本で見なければならない映画だと思うんですけどね。

でも、笑えますから。基本的にふざけてますから。なんていうか、この主人公のお父さんの電気屋さんだけがいつも口をへの字に曲げてね、頑固オヤジ丸出しで。非常に怒ってばっかりいるおじさんなんですけども。その友達はみんな、不良中年ですね。だいたいね、彼の友達で幼なじみの人が1人、出てくるんですけど。いい歳をこいてね、アロハしか着ないんですよ。まあ、僕もそういう人になってますけど。中年でね、アロハシャツしか着ないやつってのはもうとんでもないやつですからね。真面目に働かない……(笑)。

そういう人は遊び人ですよ。カタギじゃないですよ。そういう人たちなんで、だからさっき言ったみたいに耳が聞こえないような人たちを非常になんというか、けがれなき存在として描くなんていうのはまるでないんですよ。みんな、それぞれに問題があるんですよ。で、最初は喧嘩になっていくんだけど、その中にさらに亀裂があるんですね。実は。クルドの人たちも全員がクルド語をしゃべっているわけじゃないんですよ。

で、ろう者の人たちも全員が同じ言葉をしゃべってるわけでもないんですよ、実は。これでね、小学生の男の子がいるんですね。それはこの電気屋の息子なんですけども。彼が学校に行くんですね。ろう学校に行くんですけども。そこでも二つのグループがあって、対立してるんですよ。それは完全に耳が聞こえない子供たちと、少し聞こえて補聴器をつければある程度、聞こえるからしゃべれる子たちがいて。その間でやっぱり亀裂があるんですよ。対立があるんですね。

で、完全に聞こえない子たちは手話でなければ通じないんだけども、その難聴の子たちはしゃべっちゃうんですよ。するともう、そこでコミュニケーションは成立しないわけですよ。ねえ。で、また手話にも2種類、あるんですよ。ここでろう学校の先生が出てきて手話をやるんですけども。それをお父さんたちは「あれはなっちゃいないや」みたいな話をするんですね。実は手話には学校で積極的に教えられる手話と、なんていうか聞こえない人たちが自分たちで作った手話の2種類があるんですよ。

2種類ある手話

(町山智浩)だからストリートから生まれた言葉みたいなのがあるんです。で、このお父さんたちが使ってる言葉っていうのは「日本手話」と言われているもので。何百年も歴史があるらしいんですが、発祥がわからないそうです。要するに耳が聞こえない人たちが自分たちでコミュニケーションを取るために作っていった言葉なんですね。で、それと先生が使ったり、学校で積極的に教えている方の手話っていうのは「日本語対応手話」というものなんですよ。それは日本語教育をする上で、その日本語の言葉を1個1個、手話に置き換えていくものなんですね。だから非常に言語的なんですよ、そっちの方は。

「私は◯◯です」みたいな。「は」「です」の部分もあるんですよ。ところが日本手話の方は「私は◯◯です」じゃなくて「私、◯◯」とかだけで通じるじゃないですか。だから文法的に全く違うんです。で、一時はその日本手話っていうのはろう学校の教育の中では禁じられていたんですね。それをやっていると、日本語教育ができないからっていう理由で。で、そのお父さんたちはその日本手話でしゃべってるんですよ。まあ、両方習うみたいですけど。その影には「口話教育」というのがあって。手話っていうのは手の話じゃないですか。口話っていうのは口の話なんですよ。

そちらの方は要するにろうの人でもなんとか声を出してしゃべれるようにするというのと、手話じゃなくて声を出してしゃべってる人の口の動きを見て、その唇を読めるようにするという、そういう教育が行われていたんですね。だからその部分でギャップがいっぱいあるわけですよ。ろう学校の中にも。

じゃあ、一方でクルドの方はどうなのかっていうと、クルド人は全員クルド語をしゃべってるわけじゃないんですね。クルド人同士でも通じないんですよ。もともとクルドっていう地域、「クルディスタン」という「クルド人の国」という地域は固まってひとつなんですけれども。国境線でその固まってるひとつの部分が四つぐらいに分かれちゃったんですね。四つに分割されちゃったんですよ。他の国に。それはトルコ、イラン、シリア、イラクに主に分割されたんですけど。それぞれに、トルコはトルコ語が標準語じゃないですか。で、イランはペルシャ語が標準語じゃないですか。だからそれぞれの国でそのクルド語っていうのは公用語じゃないから、弾圧されていたんですよ。だから要するに第一語じゃないんですね。それぞれの国で。

しかも、クルドには文字がないので。それぞれの国ごとに表記が違うんですよ。これは大変な事態なんですよ。だから、まずクルド人の人たちがこの映画の中で誤解されるのは「あなたたち、トルコ人でしょう?」って言われるんですよ。それは国籍はトルコなんですよ。ところが、クルド人には国籍がイランの人も国籍がイラクの人も国籍がシリアの人もいるわけですよ。で、「我々はクルドなんだ」って言うんですよ。「クルド語族なんだ」という風に言うんですけど……もうクルド人の中でもクルド語がわからない人もいるんですよ。

すごいそれぞれのグループが実は、もうすごく中に壁があるんですね。言語によって。手話を話す人たちにも、クルド人にも内側に言語の壁があるんですよ。で、さらにそのさっき言ったろう学校に行っている小学生の男の子は、なんにもしゃべらないんですよ。お母さんは死んじゃったんですね。2年前に。で、そのショックでお父さんともしゃべらない。手話もしない。で、ただなんか謎の文字を書き続けてるんですよ。1人で。というね、言語によって出てくる人たちが全部、バラバラに分断されてる世界ですね。

ただね、すごく面白いのは手話で悪い不良中年たちが麻雀しながら、酔っ払ってクダを巻いてるんですけども。手話にも乱暴な言葉っていうのはあるみたいなんですよ。手話で喧嘩とか、あるんですよ。口調とかがあるんですよ。で、この映画はそれを正確にやってるんですよ。撮影中はこれ、大変なことだったみたいですね。で、手話とクルド語の通訳の人たちが現場にいて。で、要するに脚本は監督が書いてきてるわけですけど。ただ「それは言い回しが違う」とか「それはニュアンスが違う」みたいなので、現場でガンガン直しを入れていって……というね。その辺は画期的な映画みたいですね。

で、その真ん中で通訳する主人公たち。クルドの男の子とろう者の娘のコーダの女の子が……これ、ロミオとジュリエットだよね。そんな要素もあるんですよ。これね、そうやって言葉っていうものは一体何なのか? コミュニケーションって言ってるけども。『みんな、おしゃべり!』っていうタイトルで、みんな常にすごくしゃべってるわけですよ。でも、それは伝わってないだけで実はみんなしゃべってるんだっていうことなんですね。それはわからないだけ。じゃあ、どうしたらいいのか?っていうことになってくるんですけど。この映画ね、どんどん後半に行くにしたがって、言葉がなくなっていくんですよ。

これがすごいんですよ。最初はもう全員がものすごい、あらゆる種類の言葉で言葉を交わしてるんですけど、どんどんどんどん言葉が減っていくんですよ。ところが、言葉が減っていくに従ってどんどんどんどん饒舌に、もっとすごい情報量でコミュニケーションが深くなっていくんですよ。これは見てもらうしかないなというところなんですけど。これね、いろんな俳優さんたちが出ていて。このろう者の人たちの俳優さんたちもめちゃくちゃ面白いんですが。中でやっぱりすごいのはこの電気屋の頑固なお父さんですね。この人、どう見ても本当に頑固おやじにしか見えないんですが……本当の頑固おやじだった(笑)。

毛塚和義さんっていう人なんですが、この人ね、日暮里のラーメン屋の親父でした。これね、「頑固な人が必要だ」っていうことで「この人を入れよう」みたいなことでスカウトに行ったみたいなんですよ。で、説得して。「あなたじゃなきゃダメなんだ」っていうことで、この麺屋 義という西日暮里のラーメン屋さんなんですけど。この写真見ると本当にラーメン屋の典型ですよ。腕を組んで。ものすごいスープにこだわってる店らしいんですけど。でもこのさ、黒Tシャツを着て腕を組んでっていうさ。やめて?(笑)。ラーメン職人、みんなこれじゃん(笑)。なので、そういうキャスティングがやっぱりうまいんですよ。

それでクルドの若い兄ちゃんもね、チャラチャラした兄ちゃんなんだ(笑)。そこもクルドっていう、勝手に人々が抱いてるイメージを全部、ひっくり返してくんですよ。そういうところがうまいなと思いますね。本当に楽しいですよ。これだけ笑わせておいてね、本当にものすごい情報量ですね。1回見ただけじゃちょっとね、意味がわかんないところもいっぱいあります。そこから興味を持って勉強するといいかなという風に思いますね。

これね、映画館がすごいことになると思うんですよ。『ブルーボーイ事件』と同じで。手話の、そのろう者の人も来るでしょう? で、聞こえる人……聴者っていうんですけど。聴者の人も来て。で、クルドの人も来て。それでみんなで一斉に笑っていたら、最高ですよね。そこでやっぱり完成する映画なんだという風にプロデューサーの人たちも言ってるみたいですけどね。お客さんが来て、みんなで笑ってはじめて完成する映画ということで。皆さんも参加していただきたいと思います。