吉田豪さんが2022年9月12日放送のTBSラジオ『アフター6ジャンクション』の中で音楽プロデューサー・川添象郎さんについて話していました。

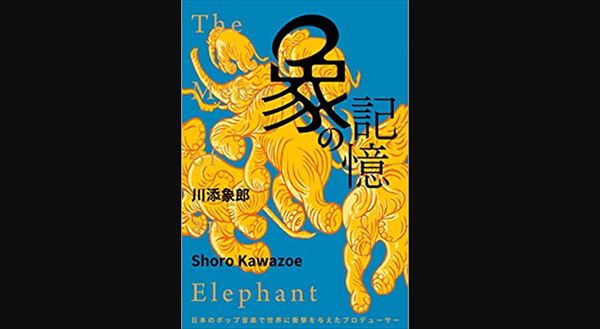

(宇多丸)ということで今回はユーミンやYMOを手がけた音楽プロデューサーの川添象郎さんが初めての自伝『象の記憶 日本のポップ音楽で世界に衝撃を与えたプロデューサー』をDU BOOKSから出版されたということで。豪さんが直接インタビューされたんですね。ということで、改めて川添さん、どんな方なのかというところからぜひお願いします。

(吉田豪)はい。川添さん、Wikipediaとかを見るだけでも「この人はとんでもないな」っていうのが伝わる人なんですけども。1941年、東京までの現在81歳。お父さんが東京・飯倉にあるイタリアンレストラン・キャンティの創業者で。国際文化交流の活動もしていた方で。それでお母さんがピアニスト。そして祖父が日本で初めて南洋群島を探検したりとか、日活の前身である日本活動フィルムの初代社長だったりして。そして曾祖父が板垣退助の盟友であったりとか……。

(宇多丸)後藤象二郎ですよね?

(吉田豪)そうです、そうです。

(宇多丸)後藤象二郎って、普通にもう司馬遼太郎の小説にガンガン出てくる人ですよ?(笑)。

(吉田豪)そう。とんでもない血筋の人なんですけれども。で、川添象郎さん自身もさらにとんでもない人で。結婚を5回、されてますね。で、2回目の奥さんが風吹ジュンさんかな? で、4番目の奥さんが林真理子さんの小説『アッコちゃんの時代』のアッコのモデルとなった小出明子さん。

(宇多丸)これ、僕は『アッコちゃんの時代』、大好きで。これ、この間、NHKで『東京ブラックホール』っていうシリーズで今の川添さんと、アッコちゃんのモデルの小出さん。今のお二人が登場して度肝を抜かれたんですよ。「えっ、テレビ、出るんだ、アッコちゃん!」って思って。そのぐらい、僕はすごいアッコさんの方にいつも興味があって。なので「うわっ!」って思いました。

(吉田豪)どうでした? その時の川添さんのイメージは?

(宇多丸)今の川添さんはなんかやっぱり昭和を生きてきた、ちょっと怪物的なと言っちゃ失礼だけど。ちょっと存在感が……やっぱり今の人にはない迫力がありましたね。

(吉田豪)ですよね。一応、その川添さんのざっとした経歴で言うと、お父さんがキャンティを作っているから、そういうような人たちと若いうちから当然、交流はしてたわけですね。で、お父さんがロバート・キャパの親友なんですね。

(宇多丸)もうすごいんだけど(笑)。

(吉田豪)売れる前のロバート・キャパをいろいろ助けてあげたっていうね。で、その関係でロバート・キャパが結成した写真家グループ、マグナム・フォトのカメラマンが来日するとアシスタントとして働くようになって。で、そういう関係で舞台芸術の仕事のために渡米して、ラスベガスで1959年に働いて。1960年にはニューヨークに移って、フラメンコギタリストとして過ごしたり。

そうやってるうちに向こうでもいろいろ人脈が広がって、1969年にヒッピーミュージカルの『ヘアー』の来日公演のプロデューサーを務める、みたいなのが表だっての華々しい経歴なんですが。この時点であれですよ。1970年に『ヘアー』の打ち上げで出演者と大麻パーティーを開いて逮捕。みたいなのはあったんですけども、まあ、そういう時代ですからね。

(宇多丸)はい。

(吉田豪)で、そんな中で70年に村井邦彦、ミッキー・カーチス、内田裕也らとともに、音楽レーベル・マッシュルームを創立。そこで小坂忠さんとかガロとかね、いろんな人たちを輩出するんですけど。このマッシュルームっていうのも、もちろん元ネタはマジックマッシュルームですね。そんな流れで村井邦彦さんとアルファレコードを1977年に立ち上げて、音楽プロデューサーとして荒井由実さん(松任谷由実さん)やYMOを世に売り出して。

さらにはイヴ・サンローランの日本代表とか、ピエール・カルダンのライセンス開発を手がけたり。1980年代には空間プロデューサーとしても活動。2000年代に入ってからも青山テルマ eat.SoulJa『そばにいるね』とかもプロデュースしたり。その時代でもヒットを飛ばしていた人なんですよ。

(宇多丸)はいはい。特にやっぱりバブル期までの日本の、なんていうか一番華やかなところみたいなのを駆け抜けてきた感じがありますけども。豪さんは元々、川添さんには興味を持たれていたんですか?

(吉田豪)ずっと興味はありすぎて、取材したかったんです。で、何年も前から実は取材候補として名前を挙げてたんですけど、『実話BUNKA超タブー』という雑誌がよくないのか、全然実現できなくて。

(宇多丸)そうだよね(笑)。それで取材を受けるって、もう正直黒いイメージでしかないもん(笑)。

なかなか実現しなかった川添象郎さん取材

(吉田豪)守るものが何もない人しか出てくれない雑誌なんで(笑)。で、それがよくないなと思ってたところで2022年7月にこの初めての自伝『象の記憶』が発売されて。これは『dankaiパンチ』の連載に大幅加筆したものなんですけど。「このタイミングだったらいけるかな? そして雑誌を変えれば行けるんじゃないか?」と思って。掟ポルシェと一緒にやってる『CONTINUE』というゲーム雑誌のインタビュー連載でオファーしたら、あっさり実現。

(宇多丸)これさ、『CONTINUE』のインタビューがさ、もう掟さんとのインタビュー。もう、ひとつのロンダリングっていうか(笑)。ゲーム雑誌というロンダリングを行ったら……(笑)。

(吉田豪)そうなんですよね。ゲームの話を一切しないインタビューっていうので。

(宇多丸)やっている人は『実話BUNKA超タブー』と同じなんだけど……っていう(笑)。

(吉田豪)そうなんです(笑)。聞く内容も全然変わらないっていうね。で、これがちょうど僕がコロナ療養中のタイミングだったんですよ。で、川添さんが今、福島県在住で。なので掟ポルシェも含めて3者、バラバラの位置からZOOMで取材をするっていうことをやったんですが……そんな中、同じタイミングで『実話BUNKA超タブー』のオファーも通って。そっちは対面で、キャンティで取材することが決定して。

(宇多丸)おおー、総本山で。

(吉田豪)そうなんですよ。「じゃあ、書き分けを考えなきゃ。どうしよう?」と思って。それで、実は川添さんって今回の本、すごい面白い本なんですけど。逮捕された話が大麻のことしか出てこないんですよね。

(宇多丸)うんうん。もっといろいろあるのに。

(吉田豪)そうなんですよ。数え切れないほどある人で。大麻、覚醒剤、監禁、暴行とか。なので、そういう話は『超タブー』でたっぷり掘り下げようと思って取材してたら、掟さんが無邪気にデリケートな話にどんどん踏み込み始めて。ZOOMだから打ち合わせが全然できてなくて。「どうしよう?」みたいな展開になってきて。

(宇多丸)それは、なんていうんですか? デリケートな話に……っていうのは、やっぱり犯罪系のあれでってことですか?

(吉田豪)そうですね。まあ最初はふわっとっていうか、本当にこの本の衝撃の話とかをどんどんどんどん拾っていったんですよ。たとえばこれって、僕の好きなエピソードをちょっと読み上げますね。「奇妙なバンドがカフェビザールでデビューするというので見物に行くと、8人編成ぐらいの大勢のメンバーがまるで仮装行列のごとき格好で登場し、ロックバンドらしき楽器を持ってるのは3人ぐらいで、他のやつらは錫杖のようなものでたまに床を打ったり。何も持たずにたまにわめいたりするだけなのだ。

キテレツで珍妙なパフォーマンスに飽きてしまい、途中で退散したのだが、それがフランク・ザッパのマザーズ・オブ・インヴェンションの初舞台だったのだ」とかね。歴史的すぎる。歴史の証人すぎるんですよ。で、こういう話を振っても「あいつは本当にふざけた奴でね」とか「どうしようもないライブでしたよ」っていう(笑)。ボロクソに言うんですよ。

(宇多丸)でも目で見たら伝説の誕生はそんなもんかもしれないね(笑)。

(吉田豪)「内田裕也さんはフランク・ザッパを面白がって日本に呼んでたんですけど」「ああ、まあね。ザッパは裕也向きだね。裕也もひねくれてますから」っていう感じで。それで裕也さんの話とかをしたりしながら。で、海外時代。元々、なんで『ヘアー』プロデューサーになれたかっていうと、ちょうどそこでサルバドール・ダリと知り合って。ダリと一緒に『ヘアー』を見に行ったら「ダリが連れてきたこいつ、なんだ?」っていう感じでなんか一目置かれて。そこで「日本でやりたい」って言ったらなんかハッタリが通って。それで日本のプロデューサーになって……みたいな感じで。

(宇多丸)でもそのダリと親しくなる段階がもう、1個飛躍があるから。

(吉田豪)意味がわからないですよね(笑)。

(宇多丸)ダリとどこかに行ってる時点で別に何も驚かないみたいな(笑)。出だしがすごいから、驚かないみたいな(笑)。

(吉田豪)そういうことでも本当にこの人、驚かないっていう。たぶんお父さんが国際文化交流の仕事をしていた関係で、いろんなアーティストが海外から来て。で、そんな人たちの夜の遊び場としてキャンティを作ったようなものなので。

(宇多丸)ああ、たしかに! そういう意味では東京に来てどこかに行くっつったら……そりゃそうだよね!

(吉田豪)当時、まだそういうのが全然ない時代だからって。で、さらには自分の関係で若者も来るようになって。つまり、ミッキー・カーチス、内田裕也、村井邦彦、加賀まりこ、かまやつひろしみたいな人たちが集まってきて。それと、その文化人が一緒に食事しながら話す。

(宇多丸)サロン化していくわけですね。

(吉田豪)そうです。「三島由紀夫さんがうちの親父と話してるところにかまやつひろしが紛れ込んで、その話を聞いていたり。そこに加賀まりこがやってくると黛敏郎が『まりこちゃん、こっちで奢るから……みたいな感じで。さらにはシャーリー・マクレーンとイヴ・モンタンがいたり、イヴ・サンローランがいたり、フランク・シナトラがいきなり飛び込んできたりとか、そういう店でした」っていう。

(宇多丸)まあ、でもそういう時代だよね。

(吉田豪)そしてその『ヘアー』というミュージカルにユーミンが「出たい」って言って。それで15歳でキャンティに出入りするようになるっていう。もうすさまじい話なんですけどね。

(宇多丸)ユーミンさん、「さすがにキャンティに通っていたのは盛りすぎだ」っつってましたけど(笑)。

(吉田豪)まあ「連れて行かれた」っていう感じですね。で、自分から売り込んで若くして作曲家としてフックアップされていくっていう。で、こういうようないい話を聞いてるうちに、このへんラジオでどこまで話せるのか?っていう話なんですけど。川添さんがだんだんスイッチが入ってきて。「まあだからあの時、『ヘアー』をやっていた時っていうのは本当にね、みんなでマリファナ回し飲みしてましたね。でもマリファナっていうのは体にいいですから」みたいな話が始まっちゃって。まあ僕もひたすら「ああ、そうですね。まあ今、だんだん時代が変わってきて……」みたいな(笑)。

(宇多丸)まあまあ、そうね。大筋では間違いじゃない。

(吉田豪)「こっちもだから、警戒心が何もないというか。悪いことをしている意識がなくて。もうみんなでね、回し飲みしていたからお巡りが踏み込んできて、みんな捕まっちゃってね。そりゃ、捕まるよね」みたいな感じで(笑)。

(宇多丸)まあ、実際にでもそのノリなんでしょうしね。

(吉田豪)で、プロデューサー業を始めて大々的にやった作品でいきなりそんなことになって。「ダメージを受けたとはあんまり思えない」って言ったら「罪悪感ゼロだから」っていう感じでね。で、こういうような話をしてて、そろそろ僕が話題を変えようと思ってる時に掟さんが踏み込んじゃったんですよ。「97年には元社員の方を監禁して暴行という事件もありましたけど、もちろんこれも理由があって怒ってるわけですもんね?」って。「いや、掟さん、やめて……」っていう(笑)。

(宇多丸)アクセルを(笑)。突然、そっちの方にアクセルを全踏みっていう(笑)。

(吉田豪)そしたらでも、本には書いてないんだけど、ご本人は全然聞かれたら何でも話してくれる人で。このへんも全部、かなり赤裸々に話した上に原稿チェックも全部通りましたね。

(宇多丸)へー! まあ、受けたからにはそこはもう別に……っていう感じなんですかね。

聞かれたら何でも話してくれる人

(吉田豪)そうですね。さすがにこのへんの詳細はラジオでは省いておきますけど。すごかったです。

(宇多丸)詳しくはじゃあ、『実話BUNKA超タブー』の方でっていう感じですかね。

(吉田豪)でも本当にひどいのが、あれですよ。大問題になって指名手配された時に「僕、ササッと外国にトンズラしちゃったから。ガールフレンドを連れて」みたいに言っていて。「あのさ……」っていう(笑)。

(宇多丸)でもなんか、あんまり我々のスケールでは気にしてない感じがね。そうなんパーソナリティーの。

(吉田豪)そうですね。世界が違いすぎる。で、YMOの構想の話とか、いろいろしててくれたりとか。このへんは鉄板なんでいろんなインタビューで話してるので。YMOをどうやって海外で成功させたかの話とかだけでも、めちゃくちゃ面白いんですけど。僕が一番引っかかったエピソードっていうのがあるんですよ。これが果たしてラジオでどれぐらい伝わるのか、わかんないんですけども。とにかくね、その本に出てくる話があるんです。ニューヨーク時代ですね。

当時のグリニッジヴィレッジっていうのはマフィアの縄張り争いで殺人事件も起こるような世界で。そこのブリーカー・ストリートっていうところに面したカフェを3軒、持っているジャックというルーマニア移民で190センチはゆうにある大男のボスがいて。そのジャックっていうのが妙に日本びいきだというのを聞きつけて。フラメンコギターの達人でもあった川添さんは「そこでギターを演奏させてもらえれば、そこそこチップが稼げるんじゃないか?」と思って交渉したんですね。

そしたらジャックっていう人が川添さんが日本人だとわかった途端、柔らかな顔になって。「そうか。お前は日本人か。じゃあ大山先生を知ってるか?」って。「大山先生?」「そうだ。空手マスターの大山先生だ」っていう感じで。要は、極真空手の創始者・大山倍達総裁のことで。

(宇多丸)おおっ!

(吉田豪)で、「俺は大山先生の弟子で、空手をやっていて、黒帯だ。大山先生は実にファンタスティック。尊敬している。俺は日本人が好きなんだ」っていう感じで仲良くなったんだけど。途中から「お前も日本人だったら空手をやっているだろう?」っていう話になって。「僕は空手はやっていないが、剣道はやっている」って言ったんですね。川添さん、剣道は示現流をやっていて、そこそこ強かったらしいんですけど。それで「剣道では僕も黒帯のようなもんだ」って言ったら「そいつは面白い。俺と立ち会おう」って話になって。

「大山先生は『空手は剣道より強い』とおっしゃられてたぞ」ってことになって。結局、早朝5時にブリーカー・ストリートで立会いをすることになって。ジャックが空手着を着て黒帯を締め、そこを剣道で思いっきりKOするっていう話が出てくるんですけど。

(宇多丸)なんかね、でも豪さん好みの武勇伝って感じですよね。

(吉田豪)僕が大好きな話じゃないですか。で、「それ以来、そのジャックのお店でフラメンコギターの演奏、ライブやらせてもらうことになった」って書いてあって。で、これは1回目のインタビューでもただ「ジャック」としか言わなかったんですね。で、2回目のインタビューも実は終わってるんですけど。そこで川添さんがサラッと言ったのが「彼はね、ジャック・サンダレスクっていうんだけど」って言い出して。これ、知ってる人には衝撃の名前なんですよ。

これ、梶原一騎原作の『空手バカ一代』がつのだじろうから影丸譲也に作画が変わった第4部「昭和武蔵編」に登場するキャラクターでジャック・サンダクレスっていう人がいまして。身長2メートル超、154キロの超巨漢。強すぎてプロボクシング、プロレス界にいられなくなって……みたいな感じで大山総裁と戦って負けて。それからは大山総裁に惚れ込んでニューヨーク支部を立ち上げるっていう。これ、実在の人物がモデルの人なんですけど。

(宇多丸)あれ? ちょっと待って? これ、本当にその人?

(吉田豪)そうなんですよ。で、ジャック・サンダレスク名義で実は91年に本を出していまして。そこにもいろいろ書いてあるんですが。この人、実はルーマニア生まれで16歳の時にソ連軍に強制連行されて。炭鉱で強制労働させられている中で生き抜いて脱出するエピソードが『アウト・オブ・USSR』っていう本になっていまして。そこの日本版の序章で大山総裁との交流が書かれていて。

そこで「私は大山総裁と私闘によって親友になったという伝説があるらしいが、実は戦っていない。戦わずして我々はお互いを認め合った」みたいなこと書いてあって。で、そのジャックさんはニューヨークのボヘミアンが集まるグリニッジ・ヴィレッジで2軒のコーヒーハウスを経営していて。フラメンコを演奏してたって書いてあって、間違いないんですよ。

(宇多丸)ねえ。一致しましたね!

(吉田豪)一致したし、大山総裁とは戦ってなかったけど、川添象郎さんとは戦ってたんですよ(笑)。

(宇多丸)なるほど。でもそれだけの人なら、なんかこの話の信憑性もね、「ああ、そうなんだ。じゃあ本当にあったんだろうな」って感じがしますね。

(吉田豪)そうなんです(笑)。この衝撃を誰に伝えれば……?って(笑)。「あの『空手バカ一代』の!」って(笑)。

(宇多丸)へー!(笑)。そうなんですね。なるほど。だから川添さん的にはさらりと出してくる人が、やっぱり時代、場所っていうのもあって、結構「ええっ?」っていうことだったりするってことですよね。

(吉田豪)そういう話がボロボロ出ますからね。

(宇多丸)だからそれは音楽とかエンターテイメント方向だけじゃなくて、格闘方向だったみたいな。

荒井由実楽曲のドラマタイアップ

(吉田豪)そういうのもあるし。あと、せっかくなんでもう1エピソード言うと、たとえば本当に日本でやったことないことをどんどんやってきた人なんで。音楽関係でドラマのタイアップを取ったのも川添さんが初めての仕事だったらしいんですよ。松任谷由実さんの『あの日にかえりたい』。アルファレコードって本当に予算度外視して、とんでもない金額でレコーディングして、それを回収するのが大変みたいな大雑把な活動をずっとしていたらしくて。ユーミンのアルバムもすごいいいんだけど。

「2枚目もできた。でもプロモーションできない」ってなって。制作費でたくさんお金を使っちゃっていたから、全然回収できないんで3枚目のアルバムの途中でシングルを出すことが決まって。その曲をプロモーションする時に、ユーミンはテレビに出るのはあんまり向いてないから、音楽番組には出せない。そういう時にTBSのドラマ班に行って。プロデューサーに会いに行って、ドラマの主題歌の予算を聞いて。その予算が意外と低予算だって聞いたから。「だったら10倍の予算を使って作ったこの歌をただで使わせてあげるから、その代わり最初と最後にばっちり流して荒井由実というクレジットを入れて」って言って。

「そんなんだったら、もう喜んで」っていう感じで曲をドラマでガンガン使った結果、大ヒットしてユーミンが今のようなヒットアーティストになるきっかけとなった、みたいな。本当、だから音楽のプロデュースっていうか、そういう仕掛けの人なんですよね。この人は。YMOに関しても完全にそうで。

(宇多丸)そうだね。音楽を作るっていうよりは、そういうプロモーションというか。

(吉田豪)そうなんですよ。それこそ海外の最初のライブの時に、向こうはだから前座のアーティストは音を絞るのが当たり前らしいんですよね。なので、そこの舞台監督のところに行って1000ドルの賄賂を握らせて。「ちゃんと音を出せよ」って(笑)。

(宇多丸)ああ、あれだ。『ライヴエイド』のQueen方式だ。密かに音量を上げるっていう(笑)。

(吉田豪)そういうような活動をして成功に導くみたいな人なんで。

(宇多丸)密かに音量を上げるっていうのはちなみにブッダブランドのDEV LARGEもチッタで試みてましたからね。やっぱりみんなやろうとするんですよね(笑)。ということで、ちょっと領域が広いし、すごい全てがとんでもない話なんで。僕もめちゃくちゃ興味ある領域なんで、ちょっとこれ、ちゃんと本を読みますね。川添象郎さんの自伝本『象の記憶 日本のポップ音楽で世界に衝撃を与えたプロデューサー』、DUBOOKSから税込2530円で発売中です。

<書き起こしおわり>